死球が紡ぎ出す様々なドラマ(田尾安志)

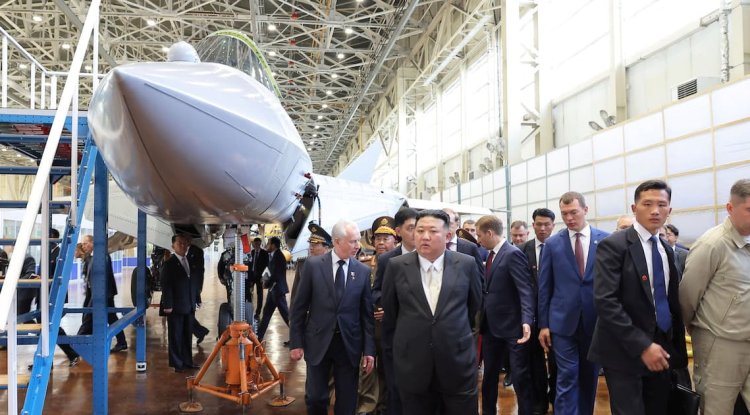

阪神にとってシーズン終盤の梅野(左)の離脱は痛手だ=共同プロ野球の優勝争いが佳境に入りつつある。この時期に気をつけなければいけないのがケガ。離脱による戦力ダウンはチームの命運を左右する。その点で、8月13日に阪神・梅野隆太郎が死球で左尺骨を骨折したのはチームにとってかなりの痛手だろう。岡田彰布監督の「代わりはおらんよ」という言葉に梅野への信頼の厚さがうかがえるが、次の一言も興味深かった。「あそこでデッドボール投げる場面でもないし」スポーツマンシップにのっとる限り、本来、打者に当てる場面というものはない。だが、かつてはその「ない」はずのものが存在した。打者や状況によってはぶつけてもいい――。そんな暗黙の了解があった時期に現役生活を過ごした経験が、岡田監督にくだんの一言を言わせたのかもしれない。同じ時期にプレーした私もその空気を体験した一人だ。同志社大から中日に入った1976年、度肝を抜かれたことがあった。味方の選手が当てられると与那嶺要監督が叫んだ。「次、絶対当ててこい!」まさかの「死球指令」を受けた投手は相手チームの打者に向かって投げたが、そういう時に限って当たらない。捕手のミットに投げるのは朝飯前でも、さすがに人の体めがけてとなると良心がとがめたのだろう。なかなか死球にならず、業を煮やした与那嶺監督がまた叫ぶ。「なんで当てないんだ!」。相手チームに聞こえようがお構いなしで、「プロ野球界って怖いところだな」と思った。阪神・岡田監督(中央)の梅野への信頼は厚い=共同大事な選手がぶつけられたら、やり返すのは当たり前――。今では通用しない考えが当然のこととしてまかり通る時代だった。一つ死球が出れば、当てた側の野手陣は報復の標的になることを恐れた。怖かったのは「仕返し」だけではない。1打席目、2打席目と安打が出ると、今なら「調子がいい」と喜ぶだろうが、当時はうれしさよりも警戒心が先に立った。「そろそろ来るかも」。案の定、3打席目で厳しく内角をえぐる球がよく来た。だから安打が続いた次の打席の初球は打ちにいこうとは思わず、よけることを第一に考えていた。そこでぽんと外角でストライクを取られるとほっとしたものだった。西武時代に阪急(現オリックス)の山田久志さんと対戦し、1、2打席目でぽんぽんと安打を打った。要警戒の3打席目の初球、やはり内角の厳しいコースに投げられた。「さあ、ここか

プロ野球の優勝争いが佳境に入りつつある。この時期に気をつけなければいけないのがケガ。離脱による戦力ダウンはチームの命運を左右する。その点で、8月13日に阪神・梅野隆太郎が死球で左尺骨を骨折したのはチームにとってかなりの痛手だろう。

岡田彰布監督の「代わりはおらんよ」という言葉に梅野への信頼の厚さがうかがえるが、次の一言も興味深かった。「あそこでデッドボール投げる場面でもないし」

スポーツマンシップにのっとる限り、本来、打者に当てる場面というものはない。だが、かつてはその「ない」はずのものが存在した。打者や状況によってはぶつけてもいい――。そんな暗黙の了解があった時期に現役生活を過ごした経験が、岡田監督にくだんの一言を言わせたのかもしれない。

同じ時期にプレーした私もその空気を体験した一人だ。同志社大から中日に入った1976年、度肝を抜かれたことがあった。味方の選手が当てられると与那嶺要監督が叫んだ。「次、絶対当ててこい!」

まさかの「死球指令」を受けた投手は相手チームの打者に向かって投げたが、そういう時に限って当たらない。捕手のミットに投げるのは朝飯前でも、さすがに人の体めがけてとなると良心がとがめたのだろう。なかなか死球にならず、業を煮やした与那嶺監督がまた叫ぶ。「なんで当てないんだ!」。相手チームに聞こえようがお構いなしで、「プロ野球界って怖いところだな」と思った。

大事な選手がぶつけられたら、やり返すのは当たり前――。今では通用しない考えが当然のこととしてまかり通る時代だった。一つ死球が出れば、当てた側の野手陣は報復の標的になることを恐れた。

怖かったのは「仕返し」だけではない。1打席目、2打席目と安打が出ると、今なら「調子がいい」と喜ぶだろうが、当時はうれしさよりも警戒心が先に立った。「そろそろ来るかも」。案の定、3打席目で厳しく内角をえぐる球がよく来た。だから安打が続いた次の打席の初球は打ちにいこうとは思わず、よけることを第一に考えていた。そこでぽんと外角でストライクを取られるとほっとしたものだった。

西武時代に阪急(現オリックス)の山田久志さんと対戦し、1、2打席目でぽんぽんと安打を打った。要警戒の3打席目の初球、やはり内角の厳しいコースに投げられた。「さあ、ここから」と2球目に向かっていこうとしたら、またも体すれすれの球。さすがに頭にきて「山田さん、2球はないですよ」と言った。暗黙の了解も度を過ぎてはだめで、こちらも弱腰でいるわけにはいかなかった。

そんな時代でも主力級にぶつけることはそこまでなかった。3番打者や4番打者にぶつけて離脱にでも至れば興行的に痛手。プロ野球の魅力を減じてはいけないという暗黙の了解もあった。4番に当てれば自分のチームの4番が危ない、という意識もあっただろう。

代わりにといってはなんだが、クリーンアップの後ろを打つ6番、7番あたりはよく餌食になった。捕手も標的になりやすかった。「死球のサインを出したのでは」と疑われたからだった。

無論、投手は訳もなく当てるのではない。あくまで打たれたくない思いがあまってのこと。外角球に踏み込ませないためには、どうしても内角の厳しい球でのけ反らせておく必要がある。主力クラスでない打者にはより思い切って懐をえぐれると投げた結果、えぐりすぎて当たってしまうというわけだ。

東尾修さん(元西武)のプロ野球記録の165与死球は、宝刀の外角スライダーを右打者から遠く見せるため内角にシュートを投げ続けたからこその〝金字塔〟。江川卓(元巨人)はストライクゾーンで勝負することをポリシーにしたというが、江川のような剛球のない東尾さんにとっては、ストライクからボールになる変化球にいかに手を出させるかが勝負だった。与死球がもっと少なければ251勝も挙げられなかったかもしれない。

死球は、ストライクゾーンからボール1、2個分外れたところのせめぎ合いの結果。それでも長期離脱となると打者のダメージは大きく、阪神・梅野はやりきれない思いでいるだろう。坂本誠志郎が穴を埋める中、一日も早くグラウンドに戻り、見えてきたリーグ優勝の瞬間に立ち会うことが当面の大きな目標になる。

(野球評論家)

What's Your Reaction?

![[社会] ビッグモーター浦和美園店「月に1~2度、除草剤まいた」…さいたま市の聞き取りに](https://www.9020blog.com/uploads/images/202307/image_650x433_64c38cb15bb96.jpg)